청계천 복원을 위한 기공식이 청계고가가 시작되는 광교 일대에서 서울시 관계자와 시민들이 참석한 가운데 지난 1일(화) 열렸다.

청계천 복원을 위한 기공식이 청계고가가 시작되는 광교 일대에서 서울시 관계자와 시민들이 참석한 가운데 지난 1일(화) 열렸다.

‘개발의 논리’가 시대의 대세로 횡행하던 1971년 8월 완공돼 32년 동안 서울 도심의 핵심 교통로 역할을 했던 청계고가가 자연 하천으로 복원한다는 시대의 화두에 따라 사라지게 되는 역사적인 날이었다.

3577억여 원의 예산을 들여 오는 2005년 9월까지 2년 이상 계속될 이번 공사는 광교에서 신답 철교가 있는 곳까지 총 연장 5.65km에 이르는 청계고가 및 복개 도로를 뜯어내 자연 하천으로 복원하는 대역사(大役事)다.

지난 2002년 1월 2일 <인터넷한겨레>가 실시한 인터넷 여론조사에서 총 5588명의 응답자 중 66%에 해당하는 3690명이 복원에 찬성할 정도로 여론의 폭넓은 지지를 받았던 청계천 복원 공사. 그러나 그 이면에는 아직 풀지 못한 문제들이 남아 있다.

공사 시작, 그러나 산적한 문제들

먼저 복원공사 시작과 함께 피해를 볼 수밖에 없을 상인들의 경우 보증금은 물론 이사 비용도 보상 받을 수 없는 처지다. 심지어 이들을 위해 서울시가 마련했다는 장지동 700번지 일대의 경우 지역 주민들의 반대로 제대로 부지 마련조차 못한 실정이어서 공사 시작과 함께 위기에 처한 1천여 노점상은 물론 3만여 영세상인들의 반발이 거세게 일고 있다.

복원 공사로 인해 생계 위협을 느끼는 상인들을 납득시킬 수 있는 적극적인 자세가 아쉬운 형편에 서울시는 복원 공사가 상인들에게 직접 피해를 주는 것은 아니기 때문에 각종 현안 해결은 상인들의 몫이라는 태도를 보이고 있어 앞으로의 사태 악화는 불을 보듯 뻔하다.

실제로 군사 정권 시절 청계고가가 들어서면서 서울 난곡이나 장암, 도봉구와 성남의 골짜기로 떠밀려야만 했던 70년대 빈민들의 슬픈 역사가 2003년에도 재현되는 것은 아닌지 하는 우려가 제기되고 있다.

이 외에도 건천(乾川)이 되어버린 청계천에 어떻게 물을 흐르게 할 것인지에서부터 앞으로 시간이 지남에 따라 더 심해질 교통 혼잡 문제, 청계천 복원에 뒤이을 주변 지역 재개발에 대한 청사진 미비 등 공사는 이미 시작했으나 해결의 기미가 보이지 않는 숙제들이 쌓여 있는 형편이다.

무조건 부수는 것만이 능사는 아니다

그런데 이런 시급한 문제에 밀려 논의조차 제대로 되지 않는 의제도 있어 사람들의 관심이 필요하다.

청계천 복원 공사가 시작되면서 가장 먼저 철거될 것은 청계천을 덮고 있는 복개 도로가 아니라 그 위를 달리고 있는 청계고가다. 고가 도로를 헐어내야 차례대로 복개 도로도 뜯어내고 이후 자연 하천으로 되돌릴 수 있다는 것은 자명한 일이다.

한때는 신식을 도입해야 한다며 무조건 부수고 새로 짓는 식의 개발 논리가 먹혀 들었다지만 이제는 그런 논리가 잘 먹혀 들지 않는 시대다. 그런데 그것을 원상으로 돌려놓는다면서 무조건 헐어버리는 것은 또 무슨 야만인가.

우리는 그동안 부수고 새로 짓는 것에만 너무 익숙했고 또 당연시 했던 것이 사실이다. 재개발이라는 미명 하에 허물어져나간 주택들이 부동산 투기의 대상으로 전락했다는 것은 잘 알려진 사실이고, 달동네 판자집 역시 전망을 중시하는 이들의 고층 아파트로 대체된 지 이미 오래다.

그런데 역시 비슷한 논리로 다시금 파괴와 철거의 논리가 복원을 주장하는 이들의 논거가 되는 현상을 보게 된다. 청계천 복원을 위해 청계고가를 헐어야 한다는 것은 당연한 이야기이지만, 과연 무조건 덮어버릴 때처럼 무조건 걷어내버리는 것만이 능사인가는 한번쯤 다시 생각해볼 문제다.

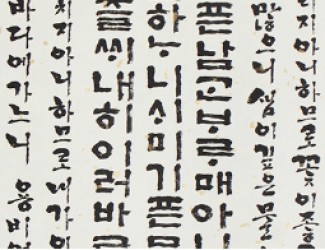

청계고가는 지난 1967년 8월 15일 ‘불도저 시장’ 김현옥의 지휘 아래 들어선 한국 개발 시대의 산증인이다. 이른바 아버지뻘 되는 이들이 ‘우리도 한번 잘 살아보자’고 몸이 망가지는 것도 잊은 채 열심히 일해야만 했던 시대를 증언해주는 몇 안 되는 유형의 자산인 것이다.

경부고속도로와 함께 ‘경제 성장’이라는 절대선을 위해 인간성은 뒷전으로 밀려날 수밖에 없었던 우울한 시대를 사람들과 함께 살아온, 비록 유쾌하지는 않지만 중요한 역사적 의미를 갖는 도로 청계고가.

권력과 금융 자본이 몰려 있는 서울 도심에서 워커힐의 그윽한 조명 아래까지 걸리는 것 없이 고속으로 닿게 해주는 ‘누구나 달리고 싶어하는 선망의 길’이자 ‘부와 권력에 따른 차별의 길’로서 사람들의 마음 속에 깊게 각인된 도로였다. 세운상가와 평화시장 등과 함께 청계천의 세상사를 보아온 청계고가가 사라질 운명에 처해 있는 것이다.

물론 누구는 청계고가는 어차피 부끄러운 역사의 한 단면으로 지금 철거하는 것도 이미 늦은 결정이라고 할지 모르고, 또 그저 뻔한 도로에 불과한데 헐어버리든 말든 무슨 의미가 있느냐고 반문할지도 모르겠다.

그러나 한 인간은 물론 건축물이 갖는 역사성 역시 하늘로부터 우연히 혹은 당연히 주어지는 게 아니라, 그 시대를 살아가는 이들이 어떻게 느끼고 생각하느냐에 따라 얼마든지 그 의미가 생겨날 수도 또 퇴색할 수도 있는 것이 아니던가.

특히 역사책이나 사진으로만 접할 수 있는 역사적 사실이나 시설보다는 직접 보고 만질 수 있는 실물이 그 자리에 있는 경우 효과가 크다. 이른바 ‘역사를 떠올리는 코드’가 될 수 있다는 얘기다. 시선을 독일로 한번 옮겨보자.

보기에 따라 흉물이 될 수도 역사가 될 수도

중고등학교 시절 배웠다시피 독일 북서부의 노르트라인-베스트팔렌주(州)의 17개 도시로 이루어진 루르(Ruhr) 지방은 유럽 최대의 광공업 지대로 이미 200여 년 전 탄광이 개발되면서 독일 ‘라인강의 기적’을 뒷받침한 장본인이다.

그러나 1960년대 들어 석탄 산업의 경쟁력이 약화되면서 사양 산업으로 낙인 찍혔고, 70년대 초 53개에 이르던 탄광이 90년대 초에는 겨우 10개만이 명맥을 유지할 정도로 몰락하기에 이르렀다. 우리나라의 사북이나 고한 등에서 볼 수 있는 폐광의 처참한 풍경이 독일에서는 이미 시작되었던 것이다.

그러나 독일은 폐광과 광산시설을 무턱대고 메우거나 허물지 않았다. 지속 가능한 개발과 지나온 역사를 보존한다는 전제 하에 폐광들을 관광 자원화하기 시작한 것이다.

대표적인 경우가 높이만 117.5m에 이르는 가스통(Gasometer Oberhausen)으로, 현재는 고층 전망대로 개조되어 지역민과 관광객들의 인기를 모으고 있다. 다 녹슬고 흉물스럽게 방치된 이것을 그냥 철거해 버렸을 수도 있지만, 이들은 자신들의 화려했던 지역경제를 이끌었던 시설물들을 철거가 아닌 보존하기로 결정한 것이다.

물론 1994년 유네스코가 세계문화유산으로 지정한 볼킹어 후에(Volkinger Hutte)와 같이 철강회사 시설 전체를 아예 보존하는 경우도 있을 정도다. 청계천의 경우 이러한 방식의 보존은 불가능해 사정이 다르긴 하나, 독일인들이 근현대 역사 유산을 어떻게 다루는지 가늠하게 해주는 대목이다.

단 50m가 우리에게 줄 수 있는 것

물론 우리나라라고 해서 아예 청계천 관련 유물들을 버리겠다는 것은 아니어서 다행스럽긴 하다. 종로구는 기공식 때 잘라낸 길이 11m, 높이 2.2m, 무게 8t의 상판 일부 등 청계고가와 복개 도로를 철거하면서 생기는 잔해물과 과속 감시 카메라, 신호등 중 일부를 대학로 조각공원에 영구 전시하겠다는 계획을 지난 달 26일 밝힌 바 있다.

그러나 제 자리를 떠난 유물은 그 의미가 반감되게 마련이다. 일제에 의해 옮겨졌다고는 하나 법천사 지광국사 현묘탑 등 경복궁 내에 널려 있는 부도와 석탑이나, 건물을 허물면서 천안 독립기념관으로 이전 전시하고 있는 옛 조선총독부의 첨탑과 정초석 등은 이미 죽은 유산에 불과하다.

종로구가 작은 유물들을 이왕 이전 전시하기로 결정한 이상 서울시가 좀더 적극적으로 사고하라고 권하고 싶다. ‘사람 살기 좋은 서울 건설’이라는 시대적 명제를 거스르고 무조건 보존하자는 주장은 물론 아니다. 다만 우리나라의 현대사에 있어 청계고가가 갖는 상징성이 결코 작지 않음을 고려할 때, 전체 청계고가의 단 1%인 50m만이라도 남겨 조명을 설치하고 계단과 난간 등을 마련해 사람들이 직접 올라가 볼 수 있게 하는 것을 생각해 보아야 한다.

이는 자연 하천으로의 복원이라는 명제를 거스르지도 않을 뿐더러, 흘러간 ‘개발 시대’를 되새길 수 있는 살아 있는 역사 유적으로 남길 수 있는 방안이다. 물론 생각하기에 따라서는 자연 하천의 한 가운데 고가 도로의 일부가 달랑 남아 있는 것이 흉물스러울 수도 있을 것이다. 그러나 그것을 어떤 방식으로 관리하느냐에 따라 독일의 경우와 같은 역사 교육의 장이자 관광 자원으로의 활용도 가능하다는 것을 유의할 필요가 있다.

이제 대대적인 공사의 서막이 열렸다. ‘불도저 시장’에 의해 만들어졌던 청계고가와 복개 도로. 이제 또 다시 신속한 사업 결정과 불도저 같은 밀어붙이기식 공사에 밀려 완전히 자취를 감추기 직전이다.

시민사회단체들의 지적은 무시한 채 ‘선(先)개발 후(後)계획’이라는 개발 논리에 젖어 조급증을 내는 서울시에 ‘긴 호흡’을 주문하는 것은 순진함에서 오는 과욕일까? 부디 자연하천 복원이라는 장밋빛 꿈의 이면에 역사 파괴의 가능성이 있음을 서울시는 알기 바란다.