“작은 고추가 맵고 달다”

작은 나라 선수들의 메달

2020도쿄 올림픽이 14일간의 대장정 끝에 막을 내렸다. 일본 국민들이 70% 이상이나 반대를 한 올림픽이었다. 강대국들과 선진국들이 판을 치는 올림픽에서 예외가 있었다. 참가국 중 나라 전체 인구가 불과 LA의100분의 1 정도인 3만여명의 최소국 산마리노(San Marino)는 달랑 5명 선수가 출전해 은메달 1개, 동메달 2개를 획득해 선수단의 60%의 메달 획득율로 참가국 중 1위이다. 또 인구 1만 1000명당 한개의 메달을 따는 ‘성비’도 자랑했다. 산마리노와 같은‘가성비’를 위해서는, 한국 올림픽 대표팀과 비교하자면 한국은 메달을 5,000개를 따야 가능하다. 이번 대회 소수 인종 선수들이 빛낸 사연들을 소개한다. <성진 취재부 기자>

도쿄 올림픽에서 이처럼 ‘가성비’ 국가들이 주목받고 있다. 적은 인원 속에서 알찬 메달들이 적잖이 터져 나온 나라들이 화제다. 대표적인 나라가 산마리노였다. 전체 인구 3만 4000명의 산마리노는 ‘최소국’이지만 사격 여자 트랩에서는 ‘대국’이었다. 알렉산드라 페릴리(33)는 지난 7월 29일 도쿄 아사카 사격장에서 열린 2020 도쿄올림픽 사격 여자 트랩 결승에서 40개 표적 중 29개를 쏴 동메달을 따냈다. 조국 산마리노에 안기는 역사상 첫 올림 픽 메달이었다. 산마리노는 이탈리아 피렌체에서 약 150마일 떨어진 동부 해안선 부근에 위치해 있다. 전체 인구 가 3만 4000여명에 불과한 소국으로 바티칸시티, 모나코에 이어 유럽에서 3번째로 작은 나라다. 이번 페릴리의 동메달로 산마리노는 올림픽에서 메달을 획득한 가장 작은 나라로 기록됐다. 산마리노는 1960년 로마 대회 처음으로 올림픽에 참가했다 사이클링, 사격, 레슬링 선수 9명으로 구성된 그룹이 16위에 불과 했지만 이번에는 페릴리를 비롯해 2명의 사격 선수가 출전했다. 페릴리는 2012 런던올림픽 때는 4위를 기록해 아깝게 동메달을 놓친 바 있다. 산마리노는 운동 강국이 아니다. 스포츠 팬들은 그를 유럽 축구 예선 진출로 주로 알고 있으며, 거의 항상 지는 경우가 많다. 페릴리는 동메달 시상식에서 “이것은 저와 조국을 위한 첫 번째 메달이다. 우리는 작은 나라지만 매우 자랑스럽다.”고 말했다. 산마리노는 인구 대비 가장 많은 메달을 획득한 나라가 되었다. 산 마리노는 이번 올림픽에서 사격, 레슬링 종목에서 은메달 1개, 동메달 2개를 수확했다. 5명의 선수단이 3개의 메달을 목에 건 기염을 토했다. 산마리노 다음 화제를 모은 나라는 대서양의 섬나라 인구 6만 4000명에 버뮤다이다.

도쿄 올림픽에서 이처럼 ‘가성비’ 국가들이 주목받고 있다. 적은 인원 속에서 알찬 메달들이 적잖이 터져 나온 나라들이 화제다. 대표적인 나라가 산마리노였다. 전체 인구 3만 4000명의 산마리노는 ‘최소국’이지만 사격 여자 트랩에서는 ‘대국’이었다. 알렉산드라 페릴리(33)는 지난 7월 29일 도쿄 아사카 사격장에서 열린 2020 도쿄올림픽 사격 여자 트랩 결승에서 40개 표적 중 29개를 쏴 동메달을 따냈다. 조국 산마리노에 안기는 역사상 첫 올림 픽 메달이었다. 산마리노는 이탈리아 피렌체에서 약 150마일 떨어진 동부 해안선 부근에 위치해 있다. 전체 인구 가 3만 4000여명에 불과한 소국으로 바티칸시티, 모나코에 이어 유럽에서 3번째로 작은 나라다. 이번 페릴리의 동메달로 산마리노는 올림픽에서 메달을 획득한 가장 작은 나라로 기록됐다. 산마리노는 1960년 로마 대회 처음으로 올림픽에 참가했다 사이클링, 사격, 레슬링 선수 9명으로 구성된 그룹이 16위에 불과 했지만 이번에는 페릴리를 비롯해 2명의 사격 선수가 출전했다. 페릴리는 2012 런던올림픽 때는 4위를 기록해 아깝게 동메달을 놓친 바 있다. 산마리노는 운동 강국이 아니다. 스포츠 팬들은 그를 유럽 축구 예선 진출로 주로 알고 있으며, 거의 항상 지는 경우가 많다. 페릴리는 동메달 시상식에서 “이것은 저와 조국을 위한 첫 번째 메달이다. 우리는 작은 나라지만 매우 자랑스럽다.”고 말했다. 산마리노는 인구 대비 가장 많은 메달을 획득한 나라가 되었다. 산 마리노는 이번 올림픽에서 사격, 레슬링 종목에서 은메달 1개, 동메달 2개를 수확했다. 5명의 선수단이 3개의 메달을 목에 건 기염을 토했다. 산마리노 다음 화제를 모은 나라는 대서양의 섬나라 인구 6만 4000명에 버뮤다이다.

버뮤다 대표 플로라 더피(33)는 지난 7월 27일 여자 철인 3종 경기에서 1시간 55분 36초로 결승전을 통과해 정상에 올랐다. 버뮤다 역사상 첫 올림픽 금메달이다. 영국령 섬나라 버뮤다의 플로라 더피는 이날 도쿄 오다이바 해상공원에서 열린 2020 도쿄올림픽 트라이애슬론(철인 3종 경기) 여자 개인전에서 1시간 55분 36초로 우승했다. 버뮤다는 국토 면적이 53.2k㎡로 전 세계에서 10번째로 작다. 서울 면적의 10분의 1에 불과하다. 이번 도쿄올림픽에는 트라이애슬론과 조정에 1명씩 단 2명의 선수를 파견했다. 이 중 트라이 애슬론에서 첫 금메달이 나왔다. “파견 인원 중 절반인 50%가 금메달을 딴 진정한 스포츠 강국” 이라는 우스갯 소리가 나왔다.

인구는 ‘소국’이지만 메달에선 ‘대국’

지난 7월 25일 도쿄올림픽 태권도 남자 68kg급 결승전에서 우즈베키스탄의 틴에이저 신예 울루그벡 라시토프 선수가 금메달을 획득 했다. 우즈베키스탄에 첫 번째 금메달을 안긴 영광의 주인공 이기도 하다. 이날 라시토프는 성인 태권도무대 진출 1년만에 올림픽에서 금메달을 획득하는 기염을 토했다. 결승에 진출한 울루베크 라시토프는 말리안 세이두 포판을 물리쳤고, 한국의 에이스 금메달 영순위 이대훈을 물리치고, 이란 미르하심 후사이니, 보스니아 헤르체고비나의 네자드 후식을 연달아 물리치고 끝내 금메달을 목에 걸었다. 라시토프가 금메달을 따기까지 본인의 실력과 노력도 있었지만 펜데믹속에 자택내에 훈련장까지 만들어서 열과 성의를 다해 훈련을 시켰던 한국인 스승이 있었다. 하지만 지난달 아쉽게도 불의의 사고로 사망하여 큰 아쉬움으로 남는다.

이날 금메달을 딴 라시토프는 올림픽을 6주 앞두고 세상을 떠난 김진영 우즈베키스탄 태권도 감독에게 메달을 바쳤다. 김 감독은 지난 6월 16일 우즈베키스탄 타슈켄트 현지에서 벌어진 사고로 41세 나이로 숨졌다. 갑작스러운 사고에 감독도 없이 이번 올림픽에 나서야 했던 라시토프는 이날 메달을 딴 뒤 기자 회견에서 “나뿐 아니라 모든 선수들의 마음이 아팠다. 이 사건이 나를 더 강하게 만들었다. 메달을 감독님께 바치고 싶다”고 말했다. 김 감독은 2007년부터 인도네시아, 중국, 모로코를 거쳐 우즈베키스탄 대표팀을 이끌었다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증 확산으로 선수촌이 폐쇄되자 화상 훈련을 진행하던 김 감독은 지난해 6월부터 자신의 집을 훈련장으로 개조했다.

한국인 감독 열성에 우즈베키스탄 금메달 탄생

급여도 나오지 않고 있던 상황에서 큰 집으로 이사한 뒤 자비로 선수들을 훈련시킨 끝에 우즈베키스탄 역대 최다인 4장의 올림픽 본선 티켓을 따냈다. 김 감독은 생전에 페이스북에 선수들과 함께 찍은 사진을 올리며 ‘우즈베크의 도쿄 올림픽 첫 메달 가자∼’라고 적었다. 국제대회에서 변변한 성적도 없는 무명이었지만 스승의 바람을 초과 달성한 라시토프는 “우즈베키스탄은 태권도에서 올림픽 챔피언이 나온 적이 없다. 꿈만 같다”고 말했다.

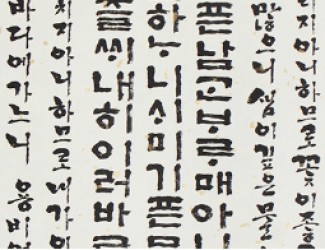

▲ ‘작은 고추가 맵다’ 고 보여준 선수들(왼쪽부터) 라시토프(우즈베키스탄), 수니사 리(미국), 페릴리(산마리노)

신생국가 코소보도 유도에서 2개의 금메달을 따냈다. 인구가 188만명에 불과한 코소보는 6개 종목에서 11명을 파견했다. 그중 유도 여자 48㎏급 디스트리아 크라스니키와 여자 57㎏급 노라 계아코바 크라스니키가 정상에 섰다. 유도 싹쓸이를 노리고 있던 일본을 막아섰다. 2008년 세르비아로부터 독립한 코소보는 이번에 국제 사회에 이름을 제대로 알리는 계기를 마련 했다. 아시아 소수 인종 몽족 출신인 미국의 체조선수 수니사 리(18·Sunisa Lee)가 도쿄올림픽 여자 체조 개인전에서 금메달을 목에 걸며 국내외로 스포트라이트를 받고 있다. 그녀는 체조 개인종합 결선에서 도마-이단평행봉-평균대-마루운동4개 종목 합계 57.433점을 받아 금메달을 차지했다. 수니사 리는 ‘수니(Suni) 리’라는 이름으로 소개돼 한때 한인으로 오해를 받기도 했다. 체조의 살아있는 전설인 시몬 바일스가 정서 불안을 이유로 급작스럽게 기권한 뒤 스포트라이트는 수니사 리 선수에게 쏠렸다.워싱턴포스트는 그녀를 두고 “미국 체조팀에 남은 최고의 희망”이라고 전했고 뉴욕타임스도 “바일스 빈자리를 채워준 보석 같은 선수”라고 찬사를 보냈다. 수니사가 중서부 미네소타 주 소도시 세인트 폴에서 태어난 배경엔 소수민족의 아픈 역사가 있다. 그의 부모는 중국 소수민족인 몽족 후예다. 몽족은 중국 남부에 살던 민족으로, 이들 중 일부가 18 세기 후반부터 베트남 및 라오스 등으로 이주했다. 이들 일부는 20세기 후반 베트남전 당시 미군에 협력하며 생존을 도모하다 난민이 됐다. 이때 미국이 이들의 이민을 받아들였다. 수니사는 6살 때인 2009년에 체조를 시작했다.

언론들은 그가 몽족 특유의 DNA가 프로 선수로서 여정을 다지는데 도움이 됐다고 분석하고 있다. 올림픽 선발전 직전엔 아버지가 일을 하다 부상을 입고 가슴 아래 전체가 마비되는 불운을 겪었고, 본인도 발목 부상을 입으며 쉽지 않은 시간을 보냈다. 수니사의 코치 역시 몽족이다. 그는 시사주간지 타임과 인터뷰에서 “수니도 부모님도 너무 열심히 훈련만 하려고 해서 ‘조금은 놀기도 해야 한다’고 내가 말해야 할 정도”라며 “우리 몽족의 이런 마음 이 수니사에게 압박감이 아닌 응원으로 느껴지길 바란다”고 했다. 수니사는 “은메달을 목표로 출전 했는데 정상 자리에 올라 내 기분을 뭐라 형용할 수가 없다”고 소감을 밝혔다.

————————————————————————————————————————–

찢어지게 가난했던 물동이 지던 필리핀 소녀가…

세계를 번쩍 들어올렸다

▲ 디아스가 금메달을 따는 순간

어린 시절 찢어지게 가난해 매일 수백 미터나 물동이 나르던 소녀가 역도 경기에서 금메달을 들어 올렸다. 필리핀의 30대의 여자 역도 선수 히딜린 디아즈(30)가 필리핀 사상 첫 올림픽 금메달을 따내 필리 핀의“영웅”이 되면서 100만 달러 포상금과 주택까지 선물로 받게 됐다. 그는 우승 후 인터뷰에서“나는 30세라서 우승하지 못할 줄 알았다. 들어 올리는 내 모습을 보고 스스로 놀랐다”고 말했다. 이번 우승으로 디아즈는 필리핀 정부와 기업들로부터 3300만 페소(미화 약 90만 달러)의 부상과 주택을 받게 됐다. 또한 그는 필리핀 체육위원회가 올림픽 금메달에 내건 1000만 페소(미화 약 25만 달러)도 따냈다. 한때 디아즈 선수를 팝박했던 로드리고 두테르테 필리핀 대통령의 대변인 해리 로크는“필리핀 국민 전체가 당신을 자랑스러워 한다”고 말했다.

필리핀 국민들도 감격의 눈물

디아즈가 도쿄 올림픽에서 필리핀 올림픽 100여년 역사상 첫 금메달을 따며 새 역사를 쓰면서 디아스가 흘린 감격의 눈물에 필리핀 국민도 함께 울었다. 디아즈는 지난 7월 26일 2020 도쿄 올림픽 역도 여자 55㎏급 A그룹 경기에서 인상 97㎏, 용상 127㎏으로 합계 224㎏을 들어 올리고 시상대 가장 높은 곳에 우뚝 섰다. 2016 리우데자네이루 올림픽에서 은메달을 딴 ‘필리핀 역도 영웅’ 디아즈는 5년 만에 은메달의 한을 풀었다.

디아즈는 이날 용상 3차 시기에서 127㎏을 번쩍 들어 금메달을 확정한 뒤 뜨거운 눈물을 쏟아 냈다. 필리핀 스포츠 역사가 바뀐 순간이었다. 필리핀이 올림픽 금메달을 딴 것은 처음 참가한 1924년 이후 무려 97년 만이다. 100년에 3년이 모자란다. 올림픽 무대에서 필리핀 국가가 울려 퍼진 건 당연히 처음이었다. 디아즈는 7월 27일 필리핀 매체 래플러와의 인터뷰에서 “내가 금메달 을 땄다는 것이 믿기지 않는다. 신은 위대하다”고 말했다. 디아즈는 2008년 베이징 올림픽에서 필리핀 여자 역도 선수 중 최초로 올림픽 무대를 밟았다. 이후 자신의 3번째 올림픽이었던 2016년 리우 올림픽에서 은메달을 따내며 필리핀 역도 사상 첫 올림픽 메달리스트가 됐다. 당시 그가 따낸 은메달은 필리핀이 20년 만에 올림픽에서 획득한 메달이었다.

“신이 준 역경은 이유가 있다 믿어”

디아즈의 역도 인생은 한 편의 드라마다. 필리핀에선 그의 삶이 단막극으로 제작되기도 했다. 디아즈는 필리핀 삼보앙가에서 6남매 중 다섯째로 태어났다. 디아스는 지독한 가난 탓에 물 40ℓ를 지고 수백 미터를 걸어야 했다. 아버지는 트라이시클(삼륜차) 기사부터 농부, 어부 등 여러 직업을 전전했다. 디아즈의 어린 시절 꿈이 은행원이었던 건 찢어지게 가난한 집안 사정과 무관치 않았다. 2016년 리우 올림픽에서 은메달을 따내며 국민적인 영웅으로 떠올랐지만 역경은 거기에서 끝나지 않았다. 2년 전에는 로드리고 두테르테 대통령이 그를 ‘블랙리스트’에 올려 자신은 물론 가족까지 생명의 위협을 느껴야 했다. 훈련 경비도 늘 부족해 대기업과 스포츠 후원가들을 찾아다니며 지원을 요청해야 했다. 지난해 2월에는 중국인 코치의 조언을 받아들여 말레이시아로 전지훈련을 떠났지만 코로나19 사태가 터지면서 체육관 출입조차 못 하게 됐다. 그곳에서 디아즈는 수개월 동안 숙소의 좁은 공간에서 역기를 들어 올리며 꿈을 포기하지 않았다. 디아즈는 “당시 힘들었지만 신이 준 모든 역경은 그만한 이유가 있다고 믿는다”며 “포기하고 싶은 순간도 있었지만 우리는 필리핀인이기에 해낼 수 있었다”고 말했다.